2025年8月12日,财政部与国家税务总局联合发布了《关于明确快递服务等增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2025年第5号,以下简称“5号公告”),明确规定:“快递企业提供快递服务取得的收入,按照‘收派服务’缴纳增值税”。这一政策看似简单的税率适用规则背后,实则反映了《增值税法》第十三条“一项应税交易”及《增值税法实施条例(征求意见稿)》第十条对“主附关系”界定的深层立法逻辑。

一、5号公告出台前快递服务税率适用的乱象与风险

营改增后,混合销售在税收上的定义为“一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物”。然而,快递服务中的收寄、分拣、运输、投递等服务并不涉及销售货物,因此不符合混合销售的定义,进而需要按照兼营行为分别核算不同税率的销售额,否则将适用较高税率。

尴尬之处在于,如果纳税人分开核算,运输服务适用9%税率,收寄投递服务适用6%税率等多税率组合计税,合同收入如何合理划分?如果非分开核算,全额按照运输服务9%税率计税,在激烈的市场竞争中如何消化高额的税收成本?

部分上市快递公司为降低税负,主动人为拆分收入(如运输占比40%按9%税率,收派占比60%按6%税率),综合税率约为7.2%。也有部分快递企业通过拆分合同实现税率套利——总部与客户签订收派合同(适用6%税率),运输环节外包给关联公司(适用9%税率),总部与运输公司分别对客户开票计税。

部分省份税务机关允许按主业统一适用6%税率,但缺乏统一政策依据。

无论从主管税务机关的征管到纳税人的人为拆分,都面临巨大的税收风险。

二、从“混合销售”到“一项应税交易”的历史沿革

我国增值税制对混合销售行为认定的发展历程如下:

■营改增之前,《增值税暂行条例实施细则》第五条将混合销售定义为“一项销售行为既涉及货物又涉及非增值税应税劳务”,并根据纳税人的主营业务属性来判定整体适用的税种,或是增值税,或是营业税。这种划分方式本质上是为了解决货物与劳务交叉领域的征管难题,然而却引发了“一刀切”的行业性歧视问题:制造企业在销售设备并提供安装服务时,需按17%的税率征收增值税;而建筑企业在提供工程服务并附带材料时,却仅按3%的税率征收营业税。

■营改增后,财税〔2016〕36号文将混合销售的范围扩展至“一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物”,并保留了依据纳税人主业判定税率的办法,但未能解决多业态组合适用税率的争议。

■《增值税法》的突破在于:其第十三条创新性地摒弃了“混合销售”概念,规定“纳税人发生一项应税交易涉及两个以上税率、征收率的,按照应税交易的主要业务适用税率”。这一变化的核心从纳税人身份转向了交易实质。

三、从经济实质认定看5号文件快递服务定义

新规则下,税务机关将穿透合同安排,依据经济实质判定交易属性。5号公告中快递服务定义为在承诺时限内完成快件收寄、分拣、运输、投递的业务活动,全链路服务的经济实质认定为“一项应税交易”。

四、快递行业“主附关系”要件的行业分析

《增值税法实施条例(征求意见稿)》第十条规定,增值税法第十三条所称一项应税交易涉及两个以上税率或者征收率的,是指一项应税交易中包含的两个以上业务活动涉及不同税率或者征收率,且该两个以上业务活动之间存在主附关系。

前款所称主附关系,是指一项业务活动是应税交易的主要业务活动,体现应税交易的实质和目的,另一项或者多项业务活动是附属业务活动,是主要业务活动的必要补充,并以主要业务活动的发生为前提。

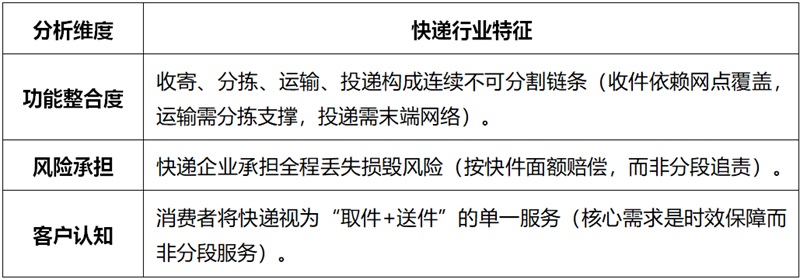

将快递服务明确定性为“收派服务”(6%)而非“运输服务”(9%),精准体现了实施条例第十条的“主附关系”要件:

主要业务:收件与投递构成价值创造核心(客户认知中的快递=取件+送件);

附属业务:分拣与运输是实现收派目的的必要支撑(无分拣运输则无法完成收派);

从属关系:运输时效完全服务于收派承诺(如“次日达”要求决定运输路线设计)。

五、“一项应税交易”的“主附关系”确认难点

5号公告堪称增值税法及条例中“一项应税交易”之“主附关系”的典范体现与实际应用,然而,它亦凸显了主附关系判定过程中的复杂性与挑战性。

难点一:“主要业务活动”与“体现实质和目的”的判断具有极强的主观性。

什么是交易的“实质和目的”?这依赖于交易双方的真实意图和经济理性,而非合同文字。不同主体(纳税人、税务机关等)可能有不同解读。

难点二:“必要补充”和“为前提”的边界模糊。

“必要”到什么程度?没有它,主要业务是否就完全无法实现或价值大幅减损?“为前提”是指逻辑上的前提还是时间上的前提?

难点三:商业模式创新持续挑战传统界定框架。

现代商业模式,特别是平台经济和服务捆绑,不断创造出难以用传统“主附关系”切割的交易。

难点四:纳税人合规成本与税务机关执法风险并存。

对纳税人而言:难以事先准确判断。财务人员必须深度介入业务合同审核,与业务部门反复沟通交易的“经济实质”,而不能仅看合同名称。这带来了巨大的不确定性和合规成本。最稳妥的方式是提前与税务机关沟通(申请裁定),但这又增加了时间成本。

对税务机关而言:可能面临巨大的执法风险和挑战。

增值税法及实施条例,将高度抽象的“经济实质”概念转化为可普遍执行的法律标准时将面临前所未有的挑战。它就像一把需要高超技艺才能使用的“尺子”,衡量的是商业活动的“目的”和“本质”,而非简单的物理形态或合同条款。它的最终落地,依赖于政策制定的清晰、税务执法的智慧以及纳税人的合规转型。

作者:中汇江苏税务师事务所合伙人 伍业侠 / 经理 王翔

本文版权属于作者所有,更多与本文有关的信息,请联系我们:

电话:010-57961169

京公网安备11010502056556号

京公网安备11010502056556号